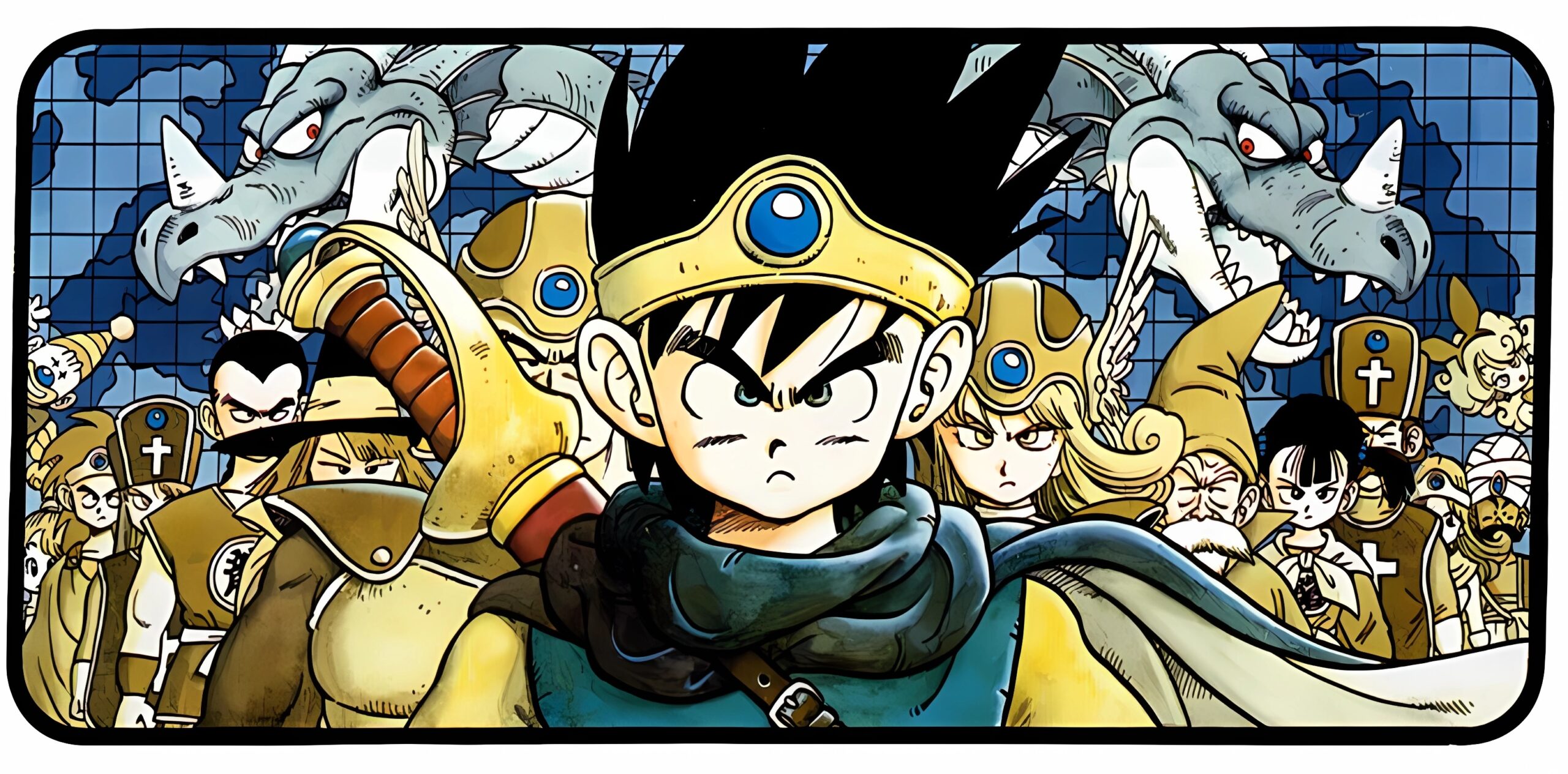

I vari capitoli di Dragon Quest hanno catturato le fantasie dei giocatori di ogni età fin dai tempi della prima generazione di console a 8 bit, conquistandoli grazie ai racconti incentrati su un grande eroe che si avventura in un vasto mondo per sconfiggere un terribile male. La cornice narrativa viene avviata in forma ufficiale con Dragon Quest III, che rappresenta l’inizio della Trilogia di Erdrick, adattamento occidentale dell’originale Roto, un titolo onorifico attribuito agli eroi che hanno compiuto imprese magniloquenti, e si svolge canonicamente prima degli eventi dei suoi predecessori, motivo per cui Square Enix l’ha scelto per inaugurare la tanto chiacchierata modernizzazione del franchise. Dragon Quest III HD-2D Remake è un progetto in lavorazione da molto tempo, di cui si è parlato per la prima volta durante la celebrazione del 35° anniversario di Dragon Quest del 2021, Lo stile artistico HD-2D è diventato ben presto un marchio di fabbrica dello studio di sviluppo guidato da Tomoya Asano, parte dell’attuale Creative Business Unit II e conosciuto colloquialmente come Team Asano. Sono stati proprio loro ad utilizzarlo in altre riedizioni moderne come Live-A-Live e nei due Octopath Traveler, coadiuvando gli sviluppi con i rispettivi studi esterni ingaggiati per le produzioni. Non c’è dunque da stupirsi che il medesimo approccio sia stato adottato per infondere nuova vita anche al mondo di Dragon Quest III, nonché a quelli dei prossimi rifacimenti di I e II annunciati per il 2025, combinando la pixel art 2D restaurata del gioco originale con vibranti paesaggi 3D arricchiti da vivide fonti di illuminazione, ombreggiature dettagliate, texture visivamente migliorate e un’interfaccia utente molto più efficace, tutti elementi che rispettano la visione originale e possono ampliarla svincolandosi dalle limitazioni di memoria delle vecchie console.

Ma facciamo un passo indietro nel tempo, agli albori dei giochi di ruolo giapponesi, quando Dragon Quest, nato dalla fervida mente di Yuji Horii e impreziosito dalle leggendarie illustrazioni di Akira Toriyama e dalle musiche epiche di Koichi Sugiyama, si affermò come autentico pilastro del genere: combinando elementi di altri titoli celebri del medesimo periodo come Ultima e Wizardry, Dragon Quest ha di fatto creato un sottogenere tutto suo, quello dei cosiddetti giochi di ruolo di stampo giapponese, o JRPG. In Giappone ha riscosso un successo travolgente, ispirando centinaia di titoli simili, incluso il suo principale rivale, Final Fantasy. Il primo capitolo potrebbe sembrare semplicissimo ai giocatori moderni: vestiamo i panni di un cavaliere solitario alla ricerca di un sacro artefatto rubato da un malvagio signore della guerra, combattiamo mostri (draghi inclusi, ça va sans dire), acquistiamo nuove armi e salviamo una principessa in pericolo. La strada da percorrere è lineare, non ci sono compagni di viaggio e gli scontri si basano principalmente sul livello del personaggio. Eppure, i videogiocatori nipponici ne vennero irrimediabilmente stregati.

Qual è stato il segreto di tale successo? Anzitutto, un comparto grafico davvero accattivante, merito del character design del già citato Akira Toriyama che, pur semplificato rispetto ai disegni originali, donava personalità ai personaggi rispetto ai JRPG occidentali fortemente ispirati a Dungeons & Dragons. In secondo luogo, si trattava di un titolo molto complesso per l’epoca, soprattutto su console, poiché nel 1986 i giochi complessi erano relegati ai costosi PC, ma Dragon Quest offriva un’esperienza più profonda e duratura rispetto ai titoli arcade dell’epoca. Ultima ma non per importanza, la colonna sonora composta dal maestro Sugiyama, benché limitata dalle capacità tecniche del Famicom, forniva un sottofondo epico all’avventura, con un tema principale indimenticabile che oggi potrebbe tranquillamente essere considerato l’inno nazionale del Giappone. Il trionfo del primo capitolo ha portato al naturale sviluppo di numerosi sequel. Dragon Quest II ha aggiunto una storia più articolata, un numero maggiore di oggetti e magie, nonché diversi personaggi giocabili. Dragon Quest III, tra le altre cose, ha introdotto diverse classi di personaggi, un po’ come fece il primo Final Fantasy, e Dragon Quest IV ha proposto un’avventura a capitoli incentrata su protagonisti differenti. Ogni episodio ha venduto moltissimo e ha consolidato la serie come uno dei franchise più popolari in patria, senza tuttavia riuscire ad esercitare il medesimo impatto fuori dai suoi confini. Pubblicato da Nintendo of America nel 1989, con tre anni di ritardo, il gioco venne snobbato da molti a causa di un comparto audiovisivo arretrato, dell’interfaccia poco intuitiva e del ritmo di gioco lento e imperniato sul grinding. La divisione occidentale della Grande N sovrastimò la richiesta e finì per regalare le copie invendute agli abbonati della sua Nintendo Power. Dragon Quest ha continuato a prosperare in Giappone, aggiungendo sempre maggiore profondità narrativa e possibilità di customizzazione dei personaggi e, dopo che nel 1997 Final Fantasy VII contribuì a diffondere il genere dei JRPG in tutto il mondo grazie ai suoi valori produttivi stellari, Enix e Square compresero l’importanza di un profilo tecnico al passo con i tempi, e così Dragon Quest VIII beneficiò di una strepitosa grafica cartoonesca in cel shading che permise finalmente alla serie di rivaleggiare con l’estetica di Final Fantasy.

Al di là dell’aspetto tecnologico, Dragon Quest ha sempre privilegiato la consuetudine rispetto all’innovazione: tutti i giochi si svolgono nello stesso mondo fantasy medievale e vengono ideati, programmati e supervisionati da un unico team creativo, ovvero l’Armor Project fondato da Yuji Horii, i cui familiari fanno parte del consiglio di amministrazione, che detiene i diritti d’autore sul marchio e ha da sempre lavorato in congiunzione con gli studi di sviluppo effettivi per i singoli giochi (Chunsoft, Heartbeat, Level-5, ecc…). Ciò si traduce in una certa coerenza narrativa, stilistica e sonora che gli appassionati percepiscono come un mastodontico punto di forza, mentre i detrattori la criticano quale presunta mancanza di originalità. Tuttavia, buona parte del fascino della serie risiede proprio in questa coesione che si riversa in particolar modo nel design dei nemici, sempre estremamente riconoscibile e di altissimo livello a partire dall’iconicità dei suoi slime. Tra l’altro, la possibilità di reclutare mostri nel proprio party è stata aggiunta con Dragon Quest V, meccanica poi ripresa da Pokémon per stessa ammissione dell’autore di quest’ultimo, Satoshi Tajiri. E come non ribadire il ruolo fondamentale giocato dalla musica, con le epiche colonne sonore composte da Koichi Sugiyama e riarrangiate più e più volte nel corso degli anni.

I Dragon Quest vengono spesso criticati per le storie semplici e i personaggi poco sviluppati rispetto ai temi complessi toccati da molte altre produzioni ruolistiche ma, anche in questo caso, la narrativa episodica formata da piccole e grandi vicende secondarie fornisce un introduzione graduale ai temi portanti, e aiuta ad immergersi in un mondo abitato non solo da valorosi campioni del bene e spregevoli emissari del male, ma anche da gente comune con problemi legati al quotidiano. E ancora, c’é chi si lamenta di un sistema di combattimento a turni troppo ancorato ad una formula ormai vecchia di decenni, ma è proprio la sua convenzionalità a renderlo intuitivo e accessibile per tutti, pur mantenendo una certa profondità tattica grazie a magie, tecniche e sinergie da apprendere. Non è poi così sbagliato considerare Dragon Quest come una sorta di comfort food videoludico, che scalda il cuore con il suo senso di familiarità e le atmosfere tanto fiabesche quanto nostalgiche: oggi il mondo è molto cambiato rispetto al 1986, il maestro Sugiyama ci ha lasciati nel 2021 e Toriyama l’ha seguito lo scorso 8 marzo, perciò qualcuno potrebbe obiettare che la serie non avrà mai più lo stesso sapore di un tempo. Eppure, con il remake dei primi 3 capitoli, Horii e Asano sono intenzionati a dimostrare che l’emblema della tradizione è ancora in grado di rifulgere di luce propria, perciò lasciatevi accompagnare alla scoperta dei giochi che hanno plasmato il genere dei JRPG con il qui presente speciale, un tributo sincero, esaustivo e affettuoso nei confronti della genesi di un’opera che, fra qualche mese, vivrà di nuovo sui nostri schermi.

Dragon Quest I: l’alba di una nuova epoca

Il capostipite della saga potrebbe sembrare un titolo arcaico agli occhi dei giocatori moderni, ma possiede un fascino davvero unico che ha conquistato il Giappone e che merita di essere riscoperto. Immaginate un tipico mondo fantasy medievaleggiante dove, come già accennato, veniamo chiamati a vestire i panni di un proverbiale, ardimentoso eroe che deve sconfiggere il perfido Dragonlord (Ryuuou, letteralmente Re Drago) e recuperare la leggendaria Sfera di Luce, salvando al contempo la principessa Gwaelin (Laura in originale) tenuta prigioniera da un possente drago verde e riportare la pace nel regno: una trama degna di un racconto fantastico come tanti altri, ma che all’epoca ha tenuto incollati milioni di giocatori ai loro televisori. Anche le battaglie sono basilari, con il protagonista e il singolo mostro di turno che si colpiscono a vicenda finché uno non riesce ad abbattere l’altro, ma non soffermiamoci troppo sugli aspetti più elementari, poiché Dragon Quest/Warrior rimane un titolo pieno di segreti che per il tempo non erano affatto comuni.

Graficamente, siamo lontani dai fasti dei titoli odierni. Il movimento del personaggio è un po’ goffo e le ambientazioni statiche, ma il tutto è pervaso da un certo gusto retrò che rinfocola le memorie dei più navigati. La mentalità old-school trapela da svariate scelte di design, che per l’epoca non avevano precedenti, almeno su console: per compiere azioni essenziali, come aprire un forziere o parlare con un PNG, dobbiamo selezionare quella giusta da un menù, e per esplorare grotte e caverne completamente avvolte dalle tenebre è necessario portarci dietro una torcia, la cui luce rischiara però soltanto una porzione del cammino dinanzi a noi, aggiungendo un pizzico di tensione all’esplorazione. Malgrado i limiti tecnici, insomma, il primo Dragon Quest ha portato una ventata di novità nel panorama videoludico casalingo di allora, tracciando peraltro la strada per tutti coloro che ne avrebbero ripercorso i passi: la sensazione trionfale di portare in salvo la principessa, il minaccioso castello del Dragonlord che torreggia su di noi fin dall’inizio ma che può essere raggiunto solo dopo un lungo viaggio, oppure l’irrequieto confronto finale tra lui e l’eroe prescelto, tutti istanti memorabili che hanno segnato la storia dei giochi di ruolo giapponesi.

Dragon Quest è stato pubblicato su Famicom e successivamente convertito per MSX con qualche differenza su quest’ultima piattaforma, come il personaggio che rimane sempre al centro dello schermo mentre lo scenario si sposta attorno a lui, creando un effetto un po’ caotico, ma a causa dell’esiguo numero di unità prodotte si tratta di una versione divenuta ben presto oggetto di culto per i collezionisti. Nel 1989, Nintendo ha rilasciato il gioco negli Stati Uniti, modificandone il titolo in Dragon Warrior. Per renderlo più appetibile al pubblico occidentale, decise di apportare alcuni ritocchi grafici migliorativi, aggiungendo ad esempio coste ben definite lungo i confini tra specchi d’acqua e terraferma o sprite diversi per il nostro alter ego a seconda della direzione in cui lo indirizziamo, laddove nell’originale era curiosamente sempre rivolto verso il basso. Inoltre, le password del gioco originale sono state sostituite da un sistema di salvataggio molto più comodo, basato sulla batteria tampone inserita nella cartuccia.

La casa di Kyoto investì parecchie risorse nella traduzione inglese, sperando di replicare il successo ottenuto in Giappone. I dialoghi sono stati tradotti in uno stile inglese un po’ pomposo che ricorda i romanzi shakespeariani, aggiungendo un tocco caratteristico, mentre nomi di magie e luoghi vennero rielaborati per facilitarne lettura e comprensione da parte di un pubblico anglofono: oltre ai già citati Roto/Erdrick, Ryuuou/Dragonlord e Laura/Gwaelin, il villaggio e il castello di Radatome furono ribattezzati rispettivamente Brecconary e Tantegel, e Re Lars XVI divenne Lorik, ma gli incantesimi ricevettero gli adeguamenti più sostanziosi allo scopo di preservarne l’immediata riconoscibilità. Enix scelse di utilizzare un connubio di termini onomatopeici e inventati che avessero un senso nel contesto fantastico della storia, amalgamando parole giapponesi e straniere per incrementarne la risonanza esotica. La magia primaria del fuoco si chiama pertanto Mera, dall’avverbio meramera, stante a indicare qualcosa che brucia; quella del ghiaccio, Hyado, è simile al verbo hyasu che vuol dire congelare; il sortilegio elettrico Dein fa rima con denki, ovvero elettricità; Hoimi, la guarigione solitamente appresa dall’eroe durante le battute iniziali, deriva dai kanji ho (proteggere) e mi (corpo, persona); Maho invece, locuzione giapponese che denota la magia, è diventato un prefisso per un gran numero di incantesimi, ai quali viene aggiunto un suffisso per completare il lemma, e così Mahobaria (maho + barrier, barriera in inglese) serve a ridurre i danni magici, Mahotora (maho + tora, dal verbo torareru che significa essere presi) ruba i punti magia ai nemici, e Mahokanta (maho + counter, contrastare) rispedisce le stregonerie al mittente.

Comprensibile quindi che la strada della trasposizione diretta non fosse percorribile per i traduttori occidentali del tempo, che ripiegarono perciò su una serie di espressioni differenti ma capaci di veicolare nella stessa maniera fonosimbolica il significato dei poteri arcani: tutti quelli citati sono diventati, nell’ordine, Frizz, Crack, Zap, Heal, Spell Checker, Drain Magic e Bounce, mentre le versioni progressivamente più forti hanno mantenuto la regola di aggiungere superlativi per indicarne la maggiore efficacia, così ad esempio Merami, Merazoma e Meragaia si sono trasformati in Frizzle, Kafrizz e Kafrizzle. In seguito, le localizzazioni dei capitoli successivi hanno riadattato le magie nella lingua locale, così quelle della famiglia Mera in italiano sono state ribattezzate Fiamma, Fiammasfera, Megafiamma e via dicendo. Un elemento presente nel gioco originale giapponese ma rimosso dall’adattamento americano è una fanciulla del borgo di Rimuldar che si offre di praticare all’eroe un Puff-Puff, una parentesi umoristica dalla forte connotazione sessuale che Akira Toriyama ha sfruttato anche nel suo Dragon Ball, e che consiste in un massaggio del viso del beneficiario tra i seni della prosperosa donzella. I sequel hanno a poco a poco stemperato i richiami provocanti, sostituendoli con situazioni demenziali, ma in occidente abbiamo dovuto attendere gli episodi e le riedizioni più recenti affinché il Puff-Puff non venisse rimpiazzato da alternative più caste, quali la predizione del futuro o… la vendita di pomodori. Persino la copertina originale, sempre disegnata da Toriyama, è stata sostituita da un’illustrazione fantasy generica, una pratica purtroppo molto in voga nella conversione dei titoli giapponesi perché si credeva che le illustrazioni di questi ultimi fossero troppo fanciullesche per il resto del mondo. Nintendo, proprio come con The Legend of Zelda, non era peraltro sicura che l’utenza americana comprendesse la complessità del gioco, quindi incluse una guida strategica completa che spiegava l’intera avventura e riportava la mappa di tutti i labirinti. A dispetto della sua oggettiva semplicità, Dragon Quest è un titolo che ha segnato la storia dei giochi di ruolo giapponesi e possiede ancora oggi un fascino intramontabile, che il restyling HD-2D potrebbe enfatizzare non solo dal punto di vista grafico. È un viaggio nostalgico nell’epoca d’oro dei videogiochi, un’avventura che vi farà immergere in un mondo fantasy che più classico non si può, pieno di sfide e soddisfazioni.

Dragon Quest II: la discendenza dell’eroe

Dragon Warrior II, noto in Giappone come Dragon Quest II: Jashin no Shōzoku (Il Pantheon degli Dei Malvagi) e con il sottotitolo Luminaries of the Legendary Line per la successiva rimasterizzazione inglese, si svolge 100 anni dopo il capitolo originale. Sebbene la trama di fondo rimanga simile, con un malvagio stregone di nome Hargon che semina il caos nel regno e distrugge il vicino Castello di Moonbrooke, ci sono diverse novità che rendono l’esperienza più ricca e coinvolgente. Nei panni del Principe di Midenhall (Laurasia in originale), discendente del leggendario Erdrick, saremo chiamati a radunare un gruppo di guerrieri per estirpare il male insediatosi nelle nostre terre. A differenza del primo capitolo, stavolta formeremo un party composto da ben tre personaggi giocabili: il primo alleato che incontreremo è nostro cugino, il Principe di Cannock. Il minore vigore fisico di cui dispone viene compensato da una limitata gamma di poteri magici, il regno da cui proviene è chiamato Samartoria nella versione giapponese e il suo nome viene generato casualmente, anche se in Dragon Quest Tact è stato battezzato Rickerd (Tonnura in giapponese). Insieme a lui libereremo la principessa di Moonbrooke, discendente dalla famiglia reale del castello distrutto da Hargon e trasformata in un cane a causa di una maledizione, che si unirà a noi come potente incantatrice. La versione originale di Tact la chiama Pudding, mentre quella occidentale Peronel.

Il sistema di combattimento è stato in parte rifinito: ora siamo in grado di affrontare più nemici contemporaneamente ma, per non appesantire troppo il motore grafico, gli sfondi delle battaglie sono completamente neri, a differenza dei paesaggi del primo gioco. C’è però un fattore che richiede un po’ di adattamento: possiamo attaccare i nemici solo in gruppo e non singolarmente, come accade in Wizardry. Ciò significa che, se ci troviamo di fronte a tre slime e decidiamo di attaccarli, il personaggio di turno ne sceglierà casualmente uno ogni volta, con il rischio che gli eventuali superstiti continuino ad infliggerci danni mentre il prossimo colpo verrà indirizzato ad un nemico diverso. In aggiunta, proprio come nei primi Final Fantasy, la CPU non seleziona in automatico un nuovo bersaglio una volta sconfitto il precedente e manda semplicemente a vuoto l’attacco, facendoci sprecare turni preziosi se non abbiamo l’oculatezza di distribuire in maniera strategica gli assalti.

Nonostante queste eccentricità, la gestione del party aggiunge comunque spessore all’esperienza. Ciascun personaggio possiede punti di forza e di debolezza specifici: il Principe di Midenhall è un combattente puro, incapace di lanciare qualsivoglia sortilegio, mentre i suoi due cugini eccellono nell’utilizzo della magia, perciò dovremo imparare a sfruttare al meglio le loro abilità in combinazione per superare le sfide che ci attendono. Il mondo di gioco è notevolmente più vasto rispetto ad Alefgard, il continente esplorato nel primo Dragon Warrior: troveremo molte più città, castelli e dungeon da esplorare, e ci verrà persino concessa l’opportunità di rivisitare alcuni luoghi familiari del primo capitolo, come la fortezza del Dragonlord. Tuttavia, stavolta al suo interno troveremo una sorpresa inaspettata, un colpo di scena che sottolinea la cura riversata nel costruire un microcosmo disgiunto ma quanto più possibilmente privo di contraddizioni, uno degli aspetti che gli estimatori hanno sempre apprezzato nel corso degli anni.

La grafica è all’incirca al livello della versione inglese di Dragon Warrior, cioè migliore di quella del Dragon Quest giapponese, ma ancora piuttosto primitiva. La qualità della musica è leggermente più elevata, anche se alcune composizioni, in particolar modo il tema di battaglia, suonano un po’ strane. In sostanza, per quanto Dragon Quest II aggiunga molto all’originale e risolva alcuni dei suoi problemi più fastidiosi, ne inserisce un assortimento supplementare che si rivela senza dubbio frustrante. Infatti, mentre la serie si è guadagnata la reputazione di gioco di ruolo alla portata di tutti, questo capitolo, e nello specifico la sua incarnazione per NES, risulta artificiosamente difficile e ben poco corretto nei confronti dei giocatori.

Come il predecessore, anche la versione giapponese di Dragon Quest utilizzava password che, a causa della complessità del gioco, raggiungevano lunghezze insopportabili. Per fortuna, l’integrazione di una batteria nella cartuccia ha salvato ancora una volta la conversione occidentale. Poiché l’originale disponeva già della grafica e dei controlli migliorati che erano stati implementati nella versione inglese di Dragon Warrior, non vennero apportate troppe modifiche al gioco vero e proprio, ad eccezione dei soliti cambiamenti di nomi e di qualche occasionale rielaborazione dei dialoghi. La versione inglese presenta una schermata del titolo completamente nuova, con i tre guerrieri che marciano verso lo schermo, oltre a un prologo esteso che mostra la distruzione del castello di Moonbrooke, laddove i giocatori nipponici assistevano semplicemente a una delle guardie di Moonbrooke che inciampa nella sala del trono e implora il re di Midenhall di aiutarli. Doveroso poi segnalare le immancabili censure ecclesiastiche: oltre ad aver alterato i simboli religiosi nelle chiese, i membri del party sconfitti ci seguono come fantasmi, mentre nell’originale venivano rappresentati da bare sormontate da croci.

Dragon Quest III: come tutto ebbe inizio

Dragon Warrior III, conosciuto in patria come Dragon Quest III: Soshite Densetsu e… (E verso la Leggenda…) e successivamente ribattezzato Dragon Quest III: Seeds of Salvation con la pubblicazione su smartphone, si apre con una scena ormai iconica nei giochi di ruolo giapponesi: il richiamo della mamma che ci sveglia per il nostro compleanno. È giunto il momento di intraprendere un lungo viaggio! Ortega, nostro valoroso padre e guerriero leggendario, è scomparso da anni e ormai tutti lo credono morto. Spetta a noi, suoi degni eredi, completare la missione di cui si era fatto carico: sconfiggere l’arcidiavolo Baramos e riportare la pace nel regno. Dopo aver ricevuto la benedizione dal Re di Aliahan e un piccolo fondo cassa, possiamo quindi entrare nella locanda del paese per formare una leale compagnia di avventurieri. Analogamente alla suddivisione dei ruoli in Final Fantasy, Dragon Quest III ci permette di creare i personaggi che preferiamo scegliendo tra diverse classi fino a reclutarne quattro, il numero massimo con cui possiamo scendere in battaglia, un significativo passo avanti rispetto ai tre di Dragon Quest II. Sostituire i membri del party è sempre possibile, ma in linea di massima è consigliabile generarne tre e portarli avanti fino al termine dell’avventura.

L’Eroe, il personaggio principale, è il più equilibrato del gioco. Può essere maschio o femmina a piacere (il remake attualizza la selezione orientandola verso il tipo di corporatura e non verso un genere specifico), anche se il suo aspetto rimane invariato e i dialoghi su NES si riferiscono a lui parlando al maschile. Solo lui/lei può appartenere alla classe omonima, senza la possibilità di cambiarla in seguito. I Guerrieri sono la forza bruta del gruppo, capaci di infliggere potenti colpi critici e di combattere a mani nude, proprio come i Monaci di Final Fantasy, ma sono naturalmente privi di poteri arcani. Il Soldato è un personaggio versatile, simile all’Eroe ma privo di magie curative. I Guaritori ricoprono il classico ruolo dei Maghi Bianchi, eccellono nel lancio di incantesimi di cura e rimozione degli status alterati, ma sono piuttosto deboli in combattimento. I Maghi, l’altra classe incentrata sugli incantesimi, sono ancora più fragili dei Guaritori ma possono infliggere ingenti danni con i loro sortilegi offensivi. I Mercanti sono personaggi equilibrati, anche se leggermente meno versatili dei Soldati. Il loro grande vantaggio è la capacità di ottenere più oro dai combattimenti, riducendo il grinding necessario per equipaggiare la squadra, e di valutare gli oggetti per scoprirne funzione e valore. I Giullari, invece, sono elementi imprevedibili in battaglia e spesso ignorano i nostri ordini, ma pareggiano tale mancanza di disciplina con un alto punteggio di Fortuna, che aumenta la possibilità di ottenere oggetti dai nemici sconfitti. Un altro vantaggio è che non necessitano del Libro dell’Illuminazione per diventare Saggi, rendendoli più facili da promuovere ammesso di voler tollerare la loro inaffidabilità. Dragon Quest III registra poi un indiscutibile record, consentendoci per la prima volta nella storia di giocare nei panni di una coniglietta guerriera. La classe più potente del gioco è senza dubbio il Saggio, che apprende potenti magie offensive e difensive. Tuttavia, non è disponibile fin dall’inizio: dovremo trovare il suddetto Libro dell’Illuminazione, nascosto in un dungeon specifico oppure ottenibile casualmente da un nemico. Infine, il Ladro, una classe extra presente nei remake per Super Famicom e Game Boy Color, è un personaggio agile che può utilizzare boomerang e fruste, anch’esse novità delle versioni aggiornate.

Dragon Quest III introduce una caratteristica che ha rivoluzionato la serie e i JRPG in generale, ovvero la possibilità di cambiare classe per i personaggi secondari una volta raggiunto il livello 20 e visitato un determinato santuario. Sebbene tale modifica comporti un ritorno al livello 1, i personaggi conservano le abilità apprese e parte delle statistiche accumulate con la classe precedente. Immaginate perciò un mago con le capacità difensive di un soldato, o uno spadaccino in grado di curare gli alleati: Dragon Quest III spalanca le porte a strategie di personalizzazione del party davvero uniche. Inoltre, sono stati eliminati alcune componenti fastidiose dei primi due capitoli, in primis con la presenza di una banca, utilissima per depositare oro e oggetti in eccesso. Il denaro custodito in cassa rimane al sicuro anche in caso di sconfitta, consentendoci una gestione più oculata delle finanze. All’interno del gioco troviamo anche un ciclo giorno/notte che influenza le attività svolte nei vari villaggi e le creature incontrate durante i viaggi: di notte, infatti, potremmo imbatterci in mostri più pericolosi.

Un altro elemento interessante è l’incantesimo di ritorno, che permette di raggiungere all’istante qualsiasi città già visitata, anziché limitarsi all’ultimo punto di salvataggio. Durante l’avventura saremo poi incoraggiati a cercare dei semi speciali, da donare ai personaggi del gruppo per incrementarne forza, punti ferita e altre statistiche. Una delle città ospita un’arena di mostri, dove scommettere sull’esito di combattimenti tra creature, elemento che sostituisce la lotteria presente in Dragon Quest II. Buona parte della cerca principale è piuttosto lineare, ma impreziosita da alcuni tocchi originali. Ad esempio, a un certo punto salveremo un regno da una grave minaccia e il sovrano, estremamente grato, ci offrirà addirittura il trono. Se scegliamo di piegarci all’insistenza del re, potremo esplorare il castello e ascoltare i sudditi cantare le nostre gesta. Ma il ruolo del monarca si rivelerà presto noioso, spingendoci a tornare alla nostra vera missione. Una volta ottenuta una nave saremo in grado di solcare gli oceani, e scopriremo che il mondo di gioco presenta una certa somiglianza con il globo terracqueo che abitiamo: troveremo le piramidi di Iside in una zona che ricorda l’Egitto, Romaly al posto dell’Italia, Portoga in corrispondenza del Portogallo ed Edinbear su un’isola che richiama la Gran Bretagna. Al contrario delle astronavi di Final Fantasy, Dragon Quest III ci consente di volare in lungo e in largo sulla groppa di un gigantesco volatile chiamato Ramia, dotato del potere di attraversare le dimensioni.

Ma l’aspetto più interessante è il legame con il Dragon Quest originale. Sconfiggendo Baramos, accederemo a un luogo chiamato Mondo dell’Oscurità che si rivela essere proprio Alefgard, il continente esplorato nel primo gioco. In questa terra, quasi identica a quella di Dragon Quest II ma di dimensioni maggiori, avremo modo di recuperare oggetti già visti nel primo capitolo: la Sfera di Luce, che un tempo era il vostro obiettivo primario, viene impiegata per distruggere un pozzo in una caverna, mentre il Flauto dell’Eco, utilizzato per addormentare i Golem, serve a rivelare la posizione di diverse reliquie nascoste. Scoprire man mano che Dragon Quest III è di fatto un prequel del primo capitolo è davvero entusiasmante, e riceverne conferma sul finale ha rappresentato un momento incredibile per tutti. Vent’anni più tardi, Square Enix utilizzerà un espediente analogo con Final Fantasy VII: Crisis Core, prequel di Final Fantasy VII.

Nonostante una grafica e delle meccaniche ancora acerbe, le numerose migliorie introdotte in Dragon Quest III l’hanno reso uno dei migliori GDR per il Nintendo Entertainment System. Sebbene i capitoli precedenti avessero già riscosso un buon successo in Giappone, il terzo riuscì a raggiungere una platea ancora più vasta e a consolidare il franchise nella storia, tanto da far nascere la celebre leggenda metropolitana che voleva Enix costretta per legge a pubblicare i nuovi Dragon Quest solo nei fine settimana a causa di un presunto aumento di assenze a scuola e lavoro. Per quanto fosse un’esagerazione, tutte le leggende possiedono comunque un fondo di verità, e questa non fa eccezione: in Giappone non è mai stata promulgata una legge del genere, ma Enix ha emanato una regola interna che imponeva che tutti i giochi di Dragon Quest venissero rilasciati solo di sabato, per impedire a chiunque di sottrarsi alle proprie responsabilità pur di giocarci il prima possibile, regola rimasta in vigore anche dopo la fusione con Square. Ancora oggi, Dragon Quest III viene spesso citato come il migliore della serie, soprattutto tra i fan giapponesi di vecchia data, pertanto è naturale che le aspettative intorno al suo rifacimento siano davvero alle stelle.

Dragon Quest III è un gioco speciale, e non solo per la sua importanza storica. Il primo Dragon Quest, per quanto meraviglioso nella sua semplicità, mostra tutta la senescenza che ha maturato, mentre in Dragon Quest II aleggia l’essenza di qualcosa di magnifico, che purtroppo non riesce mai a concretizzarsi. Sono entrambi titoli validissimi nei rispettivi contesti, ma si potrebbe obiettare che facciano eccessivo affidamento alla loro eredità per mantenere una certa rilevanza. Dragon Quest III invece è stato, semplicemente, il miglior JRPG della sua epoca e, con il trascorrere degli anni, tutti noi abbiamo potuto veder maturare i frutti dei semi gettati al suo passaggio, fino a comprendere la reale, concreta, mastodontica portata delle idee che aveva portato sul tavolo e di quanto esse abbiano inciso sui suoi analoghi. A dispetto degli sforzi che il Team Asano investendo nella cura del suo rifacimento, è comunque possibile che oggi non sia in grado di misurarsi ad armi pari con i suoi successori, sia materiali che spirituali, ma non è questo lo spirito giusto per viverlo, o riviverlo: il lascito di Dragon Quest III è stato raccolto, elaborato, sviluppato e migliorato più volte, eppure è da lui che molti degli archetipi del genere che abbiamo imparato a dare per scontati hanno avuto inizio, dunque rileggerli in ottica moderna con la sontuosità promessa dal remake HD-2D è il tributo migliore che potremmo mai rendergli.

Clicca sulla copertina per leggere